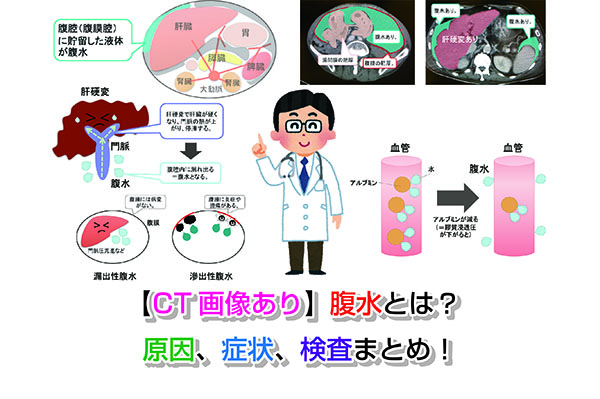

腹水(ふくすい)というとお腹に水がたまっていることを想像される方も多いのではないでしょうか?

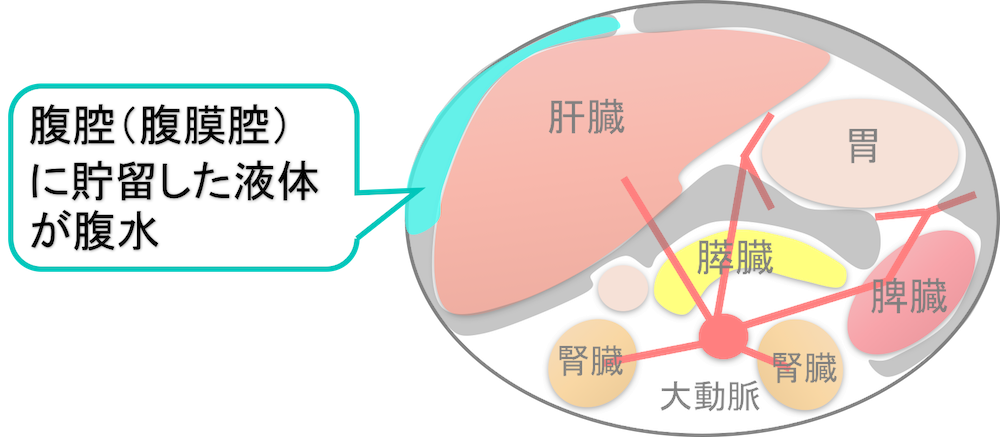

実はお腹といっても、腹水がたまる場所は、胃などの消化管の中ではなく、その外にある腹腔(ふっくう)と呼ばれる場所です。

そして、この腹水の原因にはたくさんの病気があります。

今回は、

- 腹水とはどういうものなのか?

- 腹水の原因にはどんなものがあるのか?

- 腹水の検査にはどんなものがあるのか?

- 腹水の実際のCT画像

を中心にまとめました。

図(イラスト)や実際のCT画像を豊富に用いましたので、これを読めば腹水に対する疑問は晴れていると思います。

ではいきましょう。

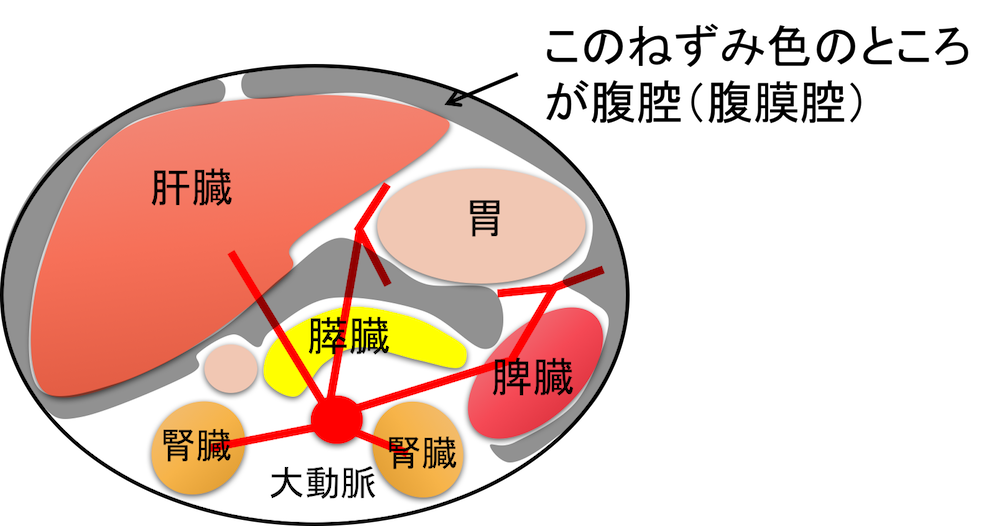

腹水とは?

お腹の中には、腹腔(ふっくう)と呼ばれる腹膜で囲まれた空間があり、ここには、30-40ml程度の体液が正常でも存在しています。

ただし、さまざまな原因によりこの生理的な量を超えて貯留した場合を腹水(ふくすい)と言います。

腹水の原因・鑑別は?

一口に腹水といっても、どのような成分・性状の液体がたまるかで

- 漏出液(ろうしゅつえき):非炎症性(淡黄色透明)

- 浸出液(しんしゅつえき):炎症性、腫瘍性(外見上混濁して、血性もしくは乳び状)

の2つに大きく分けることができます。

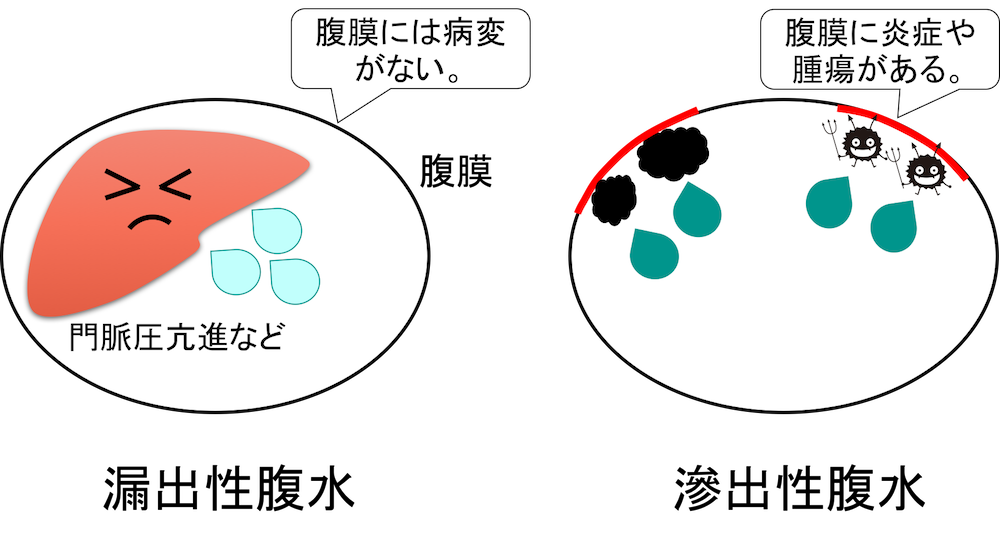

漏出性腹水は、腹膜自体には病変がない状態で、さまざまな原因により腹腔へ腹水が漏れ出た状態です。

一方で、滲出性腹水は、腹膜に炎症や腫瘍が存在することにより、血管透過性が亢進し、血液成分が滲出して出てきた状態です。

漏出液と浸出液の違いは?

サラサラの漏出性、ややドロドロの滲出性で、以下のような違いがあります。

| 漏出液 | 滲出液 | |

| 外観 | 透明 淡黄色 |

混濁 血性、膿性、乳び性 |

| 比重 | <1.015 | >1.018 |

| 蛋白濃度 | <2.5g/dl | >4.0g/dl |

| SAAG※1 | >1.1g/dl | <1.1g/dl |

| Rivalta反応※2 | 陰性 | 陽性 |

| 腹水LDH/血清LDH | <0.6 | >0.6 |

| フィブリン析出 | 少 | 多 |

| 細胞成分 | 少 | 多(多角白血球、リンパ球) |

※1:SAAGは血清・腹水アルブミン濃度差のこと。

※2:Rivalta反応とは、酢酸添加により白色蛋白沈殿ができる反応。

漏出性腹水の原因は?

漏出性腹水の原因は大きく

- 門脈圧の亢進

- 膠質浸透圧(こうしつしんとうあつ)の低下

- 有効循環血漿量の低下

の3つの病態に分けることができます。

門脈圧の亢進の原因は?

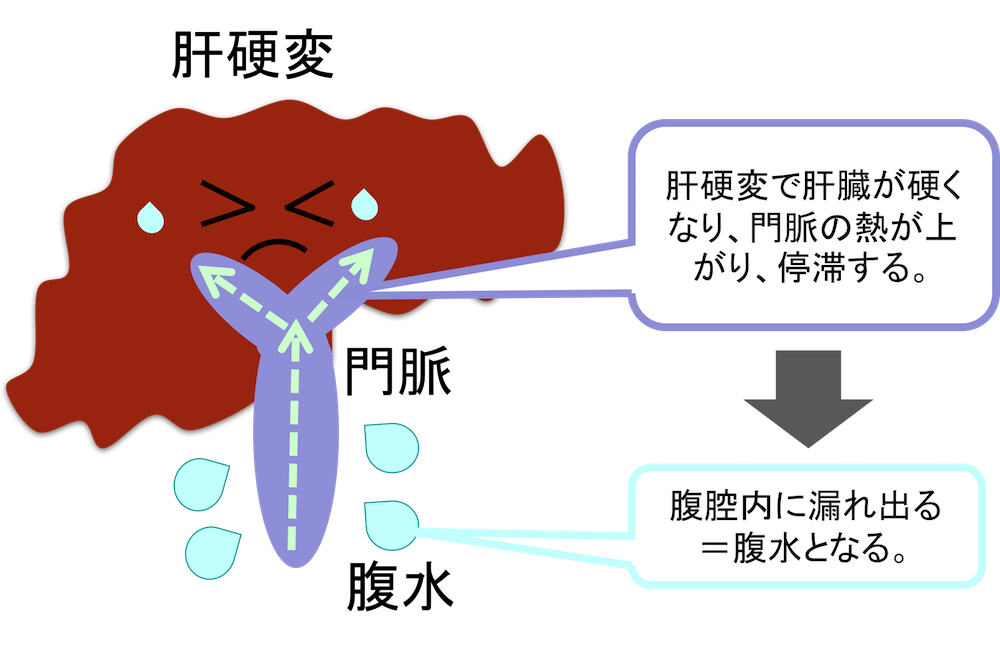

最も有名なのは肝硬変により門脈の圧が高くなり(これを門脈圧亢進という)、その結果、腹水として漏れ出るケースです。

上の図のように、肝硬変になると肝臓が繊維化をきたし硬くなります。

すると、肝臓へ入っていく門脈の血流は入りにくくなり、圧が高まります。

すると行き場をなくした血流(厳密にはリンパ液)が腹腔内に漏れ出てくるという機序です。

このように門脈圧が亢進する原因としては、

- 肝硬変(最多)

- 右心不全

- 心外膜癒着

- 門脈閉塞

- Budd-Chiari症候群

- 肝静脈閉塞

- 日本住血吸虫症

- 肝内多発腫瘍

などがあります。

膠質浸透圧の低下の原因は?

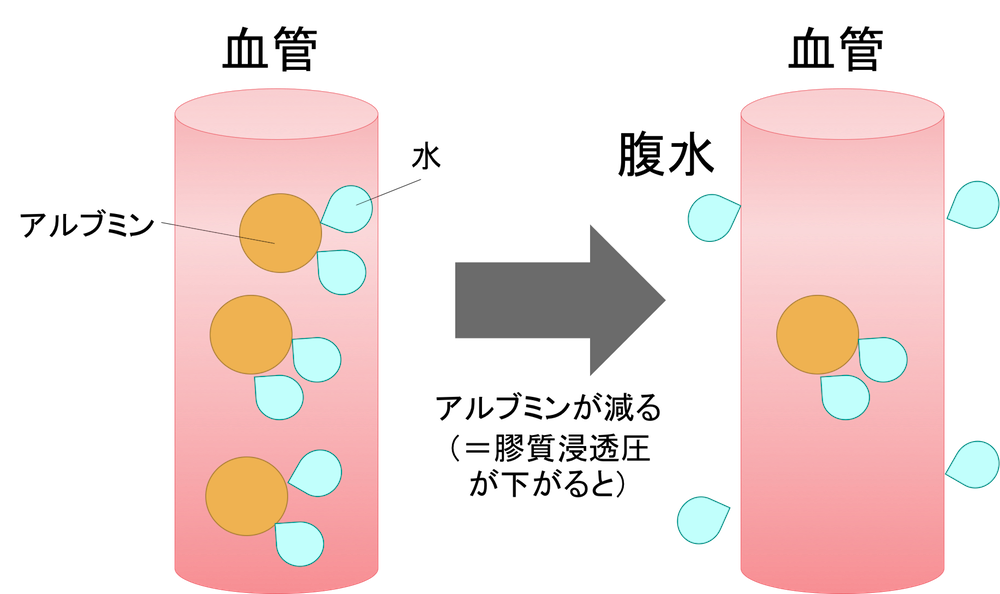

次に膠質浸透圧の低下とはどういうことでしょうか。

アルブミンをはじめとする血漿中の蛋白には、血管内に水を引っ張る力があります。

この力を膠質浸透圧と言います。

つまり、膠質浸透圧が減るということは血漿中のアルブミンが減るということです。

アルブミンが減ると血管内に水を保持できずに、腹腔内に漏れ出てしまうという機序です。

このように膠質浸透圧が低下する原因としては、

- 肝硬変

- 低栄養

- ネフローゼ症候群

- 蛋白漏出性胃腸症

- その他の低アルブミン血症

などがあります。

有効循環血漿量の低下の原因は?

有効循環血漿量、つまり機能的部位を循環する血管内の血液量が減ると、

- 下垂体からADHという抗利尿ホルモンが分泌され、尿細管での水の吸収が起こります。

- それと同時に、腎臓の血管においてレニンアンジオテンシン系が更新して、尿細管からNa+(ナトリウムイオン)の再吸収が増強します。ナトリウムイオンは水を連れて移動します。

これらにより、水の再吸収が亢進し、腹腔内に漏れ出てしまうという機序です。

このように有効循環血漿量が低下する原因としては、

- 肝硬変

- 心不全

- 甲状腺機能低下症

などがあります。

滲出性腹水の原因は?

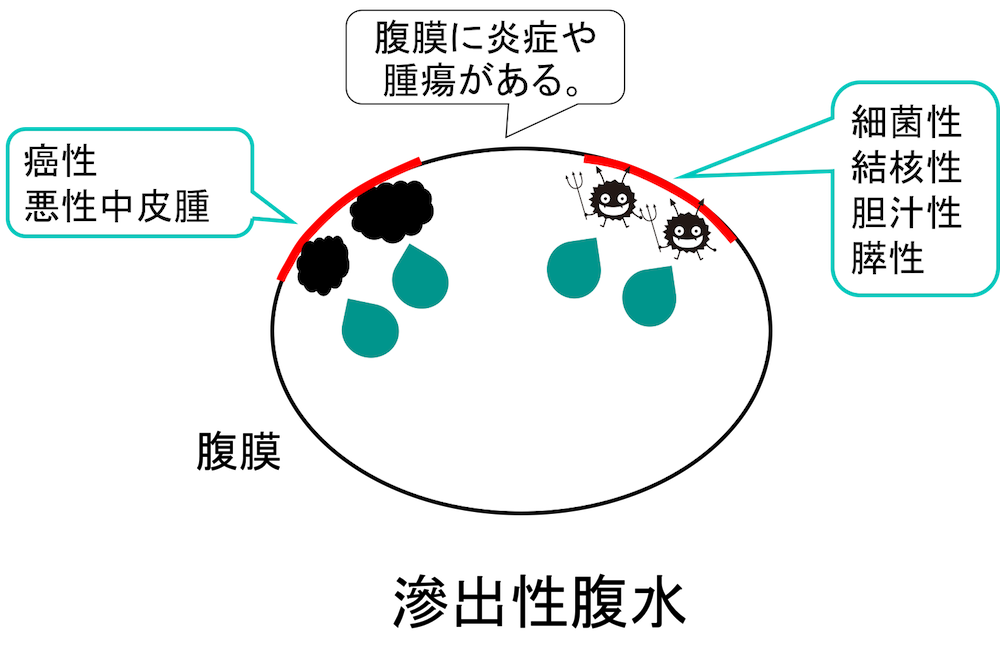

腹膜に炎症や腫瘍が存在する状態で認められる腹水が、滲出性腹水でした。

滲出性腹水の原因としては

- 特発性細菌性腹膜炎

- 肝硬変に伴う乳び腹水

- 細菌性腹膜炎

- 結核性腹膜炎

- 胆汁性腹膜炎

- 膵性腹膜炎

- 癌性腹膜炎

- 悪性中皮腫

- 粘液水腫

- リンパ管閉塞による乳び腹水

などがあります。

細菌や結核に感染したものがそれぞれ細菌性、結核性です。

胆汁性・膵性とは、それぞれ胆嚢炎、膵炎が原因となり、炎症が腹膜に及ぶものです。

一方で腫瘍が原因になるものには、癌性(中でも、胃がん、乳がん、大腸がんなど)と悪性中皮腫によるものがあります。

腹水の症状は?

腹水が存在すること自体での症状としては、

「ズボンやベルトがきつくなった」という訴えが多く、

- 体重増加

- 手足のむくみ

- 腹部膨満感

といった症状が起こります。

腹膜に炎症や腫瘍が存在する滲出性の場合は、

- 腹部の痛み

- 腹膜刺激症状

が起こることがあります。

また、腹水を起こしている原因により、様々な症状が起こります。

例えば、最も多い肝硬変による腹水の場合は、黄疸、くも状血管腫、手掌紅斑、腹壁静脈怒張、脾腫などの症状が起こります。

腹水の検査は?

腹水の原因を突き止めるため、またその原因疾患の程度をテェックするためにも以下の検査が行われます。

- 尿検査

- 採血

- 胸部・腹部レントゲン

- 腹部超音波検査(腹部エコー検査)

- 腹部CT

尿検査

尿検査では尿タンパクをチェックし、ネフローゼ症候群の診断に役立てます。

採血

採血では、

- 貧血の有無

- 白血球の増加の有無

- 赤沈の亢進の有無

- 肝機能検査

- アルブミン

- 総コレステロール

などをチェックします。

胸部・腹部レントゲン

レントゲン検査では、

- 心臓のサイズ(心陰影)の大きさ

- 肺野の異常の有無

- 胸水・腹水の有無

などをチェックします。

腹部超音波検査(腹部エコー検査)

腹部超音波検査では、

- 腹水の存在の有無

- 肝腫大・肝腫瘍の有無

- 脾腫の有無

などをチェックします。

腹部CT

採血や超音波検査などである程度原因を突き止めた上で、確定診断をする目的や、その病態を評価したり、腹水の量を評価するために腹部CTが撮影されることがあります。

腹部CTの他に、腹水穿刺を行い腹水の性状を評価することも重要です。

症例 70歳代男性 肝硬変

腹部造影CTの横断像です。

肝臓は辺縁鈍で凹凸不整です。肝硬変の所見です。

肝臓及び脾臓の周囲には腹水貯留を認めています。

さらに骨盤部では、大量の腹水貯留を認めていることがわかります。

肝硬変に伴う腹水貯留と診断されました。

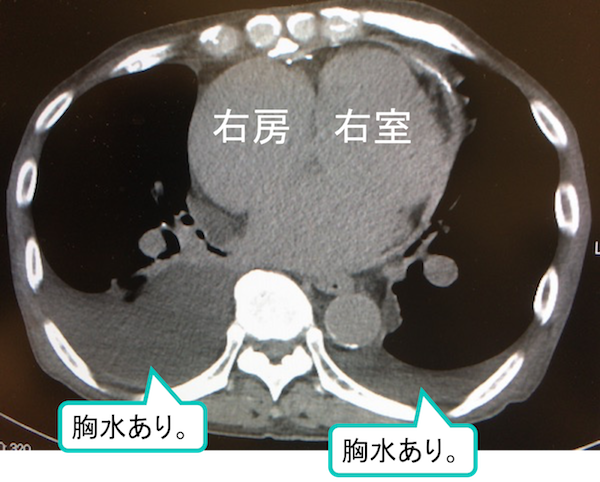

症例 80歳代男性 三尖弁閉鎖不全

胸部単純CTの横断像です。

右房及び右室の拡大、収縮性心膜炎を疑う心膜の石灰化を認めています。

両側に胸水を認めています。

右心不全による胸水貯留が疑われます。

腹部においても腸間膜の間など腹膜腔に腹水貯留を認めています。

右心不全による腹水貯留が疑われます。

症例 60歳代女性 卵巣癌

卵巣癌で腹水を伴っています。

また、腹膜の肥厚を認めています。

腸間膜及び腸管は一塊となり造影効果の増強を認めています。

卵巣癌による癌性腹膜炎を疑う所見です。

最後に

腹水についてまとめました。

今回の記事で学べること

- 腹水には大きく、漏出性・滲出性の2つがあること

- 漏出性は腹膜に炎症が起こっていない状態で、腹水が漏れ出ていること

- 滲出性は腹膜に炎症や腫瘍が存在している状態

- 漏出性腹水の原因は大きく3つの病態に分けられること

- 腹水の症状について

- 腹水の検査について

- 腹水のCT画像について、その原因疾患とともに確認

ということです。

一概に腹水といってもたくさんの原因があります。

診察や採血、尿検査、エコー検査など様々な情報を総合してその原因及び病態を診断しなければならないのです。

腹水と並んで重要な胸水についてはこちらにまとめました。併せてどうぞ→【保存版】胸水とは?症状、鑑別は?心不全以外も徹底解説!

参考になれば幸いです( ^ω^ )